Links & Veröffentlichungen

Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik (1987) 32: 242-249

Psychosomatisches Therapieverständnis am Beispiel des Diabetes mellitus Typ l

Zusammenfassung. Auf der Grundlage der Psychoanalyse entwickelten verschiedene Autoren eine Theorie der Entstehung organischer Symptome in der Folge einer pathologischen Konfliktverarbeitung. Doch von der schlüssigen Theorie zum praktikablen therapeutischen Ansatz ist es ein weiter Weg. Das monokausale Denken der früheren Zeiten führte oft in eine Sackgasse. Der Ganzheitsansatz Viktor v. Weizsäckers geriet lange Zeit in Vergessenheit. Zuhören, das anfängliche Meiden von genetischen Deutungen, die Aufarbeitung der aktuellen Situation mit Übertragung und Gegenübertragung führen zur Vertrauensbildung und damit zur Basis analytischer Arbeit. Gleichzeitig findet eine medikamentöse internistische Therapie statt. Das gemeinsame Ziel ist, das Streben des Patienten nach Autonomie zu fördern und ihm die Selbstverantwortung für seinen Körper zurückzugeben.

Vamik D. Volkan

Großgruppen- und individuelle Identität: Parallelen in der Entwicklung und charakteristische Merkmale in Zeiten von Stabilität und Krise

Vor vielen Jahren hatte ich ein sonderbares Erlebnis mit einem meiner Patienten. Im dritten Jahr seiner Analyse begann er, 25 Minuten zu spät zu seinen Sitzungen zu kommen. Er gab nie einen Grund für seine Verspätung an oder erwähnte sie mit einem einzigen Wort. er kam einfach 4 mal pro Woche in meinen Behandlungsraum und legte sich, mit einem breiten Lächeln auf seinem Gesicht, auf die Couch. Ich wartete einige Wochen ab, bevor ich ihm sagte, ich bemerke, dass er jedes Mal, wenn er zu mir komme, die Hälfte seiner Sitzungen verlöre. Ich fragte ihn, ob er bezüglich dieser Entwicklung neugierig sei; ich sei es jedenfalls. Der Patient schien sehr erstaunt zu sein - er erwiderte, dass er doch pünktlich zum Stundenanfang käme und seine üblichen 50 Minuten mit mir verbringe. Er fragte mich, wie in aller Welt ich darauf käme, dass er jedes Mal zu spät zu seinen Sitzungen käme; er schien völlig davon überzeugt zu sein, die ganze Therapiestunde über da zu sein.

Ich ermunterte ihn dazu, neugierig darüber zu sein, wie es zu unserer unterschiedlichen Wahrnehmung käme, wann er in meine Praxis komme. Langsam verstand ich, was geschah. Er hatte tatsächlich in einer gewissen Art die Wahrheit gesagt, als er mir versicherte, dass er rechtzeitig zu unseren Sitzungen käme. Er war tatsächlich pünktlich [in der Klinik, in der Prof. Volkan seine Praxis hatte; Anmerkung der Übersetzerin]. Aber statt in mein Behandlungszimmer ging er erst einmal zur danebenliegenden Toilette. Dort verbrachte er 25 Minuten damit, einen inneren Dialog mit mir zu halten, bei dem er sich wie ein wütendes Monster vorkam und mich ebenfalls als furchtbaren Menschen wahrnahm. Dann verließ er die Toilette, kam in meinen Behandlungsraum, legte sich auf die Couch, verhielt sich ausgesprochen freundlich zu mir und erlebte auch mich als freundlichen Menschen.

Durch seine “zweigeteilten” -Sitzungen brachte dieser Patient, der eine schwere Borderline - Persönlichkeitsorganisation hatte, die Spaltung seiner Selbst- und Objektrepräsentanzen direkt und vollständig in seine Übertragungsbeziehung mit mir. Vor vielen Jahren habe ich diesen Fall und die Art, wie der Patient seine Stunden mit mir in “gute” und “schlechte” Sitzungen spaltete, in seiner Ganzheit beschrieben (Volkan 1976). Auch wenn dies ein interessanter Aspekt des Falles war, so ist es doch ein anderer Aspekt, der für die vorliegende Arbeit relevant ist; nämlich der Umstand, dass ich ihn den “Pinguin-Mann” nannte. Diese Bezeichnung verwendete ich nur für meine persönliche Bezugnahme auf ihn, oder wenn ich Kollegen seinen Fall vorstellte; ich verwendete diesen Begriff weder dazu, ihn zu entwerten, noch dazu, meine Zuneigung ihm gegenüber auszudrücken - dieser

Begriff schien ihn einfach gut zu beschreiben, da er klein und stämmig war und beim Gehen ein wenig watschelte. Mein bewusster Gedanke war, dass dieser Name zu ihm passte. Erst später merkte ich, dass ich auch anderen Patienten, mit denen ich intensiv gearbeitet habe, Tiernamen gegeben habe...

Stavros Mentzos

Positive und negative Funktionen psychosozialer Arrangements zwischen Individuum und Institution

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Identität auf der einen Seite etwas sehr Persönliches, Privates, Einmaliges, Unverwechselbares sein soll; gleichzeitig soll sie durch Identifikationen, durch identifikatorische Übernahme entstehen; noch mehr, sie soll mit der Identität anderer Personen partiell gemeinsam sein und notfalls sogar kollektiv bis zum Tode verteidigt werden. Dieser zweite Aspekt, die kollektive Identität macht sich übrigens besonders innerhalb dessen, was man Wir-Bildungen nennt, bemerkbar.

Ich meine hier nicht nur die ethnische Identität, welche freilich eine sehr wichtige Wir-Bildung darstellt, sondern auch viele andere, von der Anzahl der beteiligten Personen aus gesehen kleineren, aber dafür auch oft intensiveren Wir-Bildungen, welche für uns alle, von Anfang an bestimmend werden. Von der Dualunion des Säuglings mit der Mutter, über die kleinere und größere Familie, die Sekundärgruppen in der Schulzeit und die Peergruppen bis hin zu den großen Wir-Bildungen der Nation, der Kontinente, der Menschheit!

Diese Reihe der im Leben eines Menschen aufeinander folgenden „Wir-Bildungen“ habe ich an anderer Stelle die „Kaskade der Wir-Bildungen“ genannt (Mentzos 1993) und in Zusammenhang mit dem Konzept einer bipolaren Grundstruktur des Menschen im einzelnen zu begreifen versucht. Die gemeinte Bipolarität in diesem Konzept ist diejenige zwischen dem Selbst und dem Objekt, also zwischen selbstbezogenen und objektbezogenen Tendenzen, Bedürfnissen, Strebungen. Bipolaritäten findet man freilich auch sonst und nicht nur im Psychischen und Psychosozialen, sondern auch im Biologischen überhaupt: man denke an den Antagonismus zwischen Sympathikus und Parasympathikus, zwischen agonistischen und antagonistischen Muskeln, an Linkshirnigkeit und Rechtshirnigkeit, usw. Die übergreifende Grundbipolarität aber, die uns hier besonders interessiert, ist - wie schon oben erwähnt - diejenige zwischen den selbstbezogenen und objektbezogenen Tendenzen. Die Annahme, dass diese Bipolarität eine primär vorgegebene ist, lässt sich auch durch die Ergebnisse der modernen Säuglingsforschung bestätigen: anders als bei der frühen Psychoanalyse, welche von einem ersten Stadium des primären, gleichsam absoluten Narzissmus ausging, wissen wir heute, dass der Säugling von Anfang an bei der Erfüllung der wichtigsten Aufgabe, nämlich dem Aufbau des eigenen Selbst, auf das Gegenüber, auf das primäre Objekt, auf die Mutter angewiesen ist. Mir scheint nur - und das ist in gewisser Hinsicht eine kritische Bemerkung an die auf die Säuglingsforschung basierende Theorie-, mir scheint also, dass man hier vielleicht das Bedürfnis des Säuglings nach Bindung und Anpassung, nach dem „matching“, „nach dem Zusammenpassen“ vielleicht überbetont hat und dabei den anderen Pol, den Selbstpol, etwas vernachlässigt hat, obwohl eigentlich ebenfalls Ergebnisse der Säuglingsforschung es sind, die für seine Bedeutung sprechen: der Säugling soll, z.B. nach diesen Beobachtungen regelmäßig - fast alle Dreiviertelstunde - sich zurückziehen und dabei weniger auf Stimuli ansprechbar sein, wahrscheinlich um sozusagen zu sich zu kommen, um sich von der intensiven Interaktion zu erholen!

Es gibt also von Anfang an einen gewissen Antagonismus und eine Gegensätzlichkeit, die in einer normal ablaufenden Entwicklung immer wieder dialektisch aufgehoben wird. Mir scheint nur wichtig und nützlich, diese Bipolarität und diese Gegensätzlichkeit vor Augen zu halten, denn in ihr steckt die Potentialität der Konfliktualisierung, also der rigiden Versteifung, die sowohl den äußeren als auch den inneren, den intrapsychischen Konflikt abgeben kann...

Axel Schüler-Schneider, Monika Vogt

Früher als manche meinen, nämlich bereits 1986, wurde in einem Frankfurter Allgemeinkrankenhaus die erste psychosomatische Station eröffnet. Sie war als solche nicht im Bettenbedarfsplan ausgewiesen. Der Leiter des Diakonissenkrankenhauses in Frankfurt Prof. Karl Huth ermöglichte eine Pionierleistung. Wesentlich daran beteiligt war Dr. Axel Schüler-Schneider, Internist und Facharzt für Psychosomatische Medizin in Frankfurt. 1988 hat er seine Erfahrungen unter dem Titel „Strukturierte analytische Psychotherapie auf einer psychosomatischen Station in Frankfurt“ publiziert und in Innsbruck auf der Jahrestagung der DKPM vorgetragen. Es dauerte 10 Jahre bis die erste Psychosomatische Station mit 16 Betten im Bettenbedarfsplan ausgewiesen wurde. Im Hl.Geist Krankenhaus Frankfurt wurde diese im Oktober 1996 unter der Leitung von Dr.Merkle eröffnet. Auszüge aus der Arbeit von Dr.Schüler-Schneider:

1986 wurde in der internistischen Klinik des Diakonissenkrankenhauses in Frankfurt (126 Betten und Intensivstation) die erste psychosomatische Station mit acht Betten in einem Allgemeinkrankenhaus in Hessen eingerichtet. Zuvor bestanden bereits ein Konsiliardienst und eine psychosomatische Ambulanz. Ziel des für 14 Monate konzipierten Projektes war, am Wohn- und Arbeitsort des Patienten eine stationäre und ambulante psychosomatische Versorgung zu gewährleisten. Die Vorteile wurden in der Kontinuität der geschaffenen Vertrauensbeziehung und der Überleitung in eine weitergehende Therapie gesehen. Wesentlich war dabei die intensive Zusammenarbeit der niedergelassenen Therapeuten mit dem psychosomatischen Krankenhausarzt. Hier konnten auch die anfänglichen Schwierigkeiten behoben werden und eine intensive Zusammenarbeit, sowohl mit Ärzten als auch mit Therapeuten, hergestellt werden. Konkurrenz- und Insuffizienzgefühle wurden beachtet, angesprochen und dadurch überflüssig gemacht.

Eine Besonderheit des Projekts war, dass sowohl die somatische als auch die psychotherapeutische Behandlung von einer Person übernommen wurde. Gegenüber den bekannten Modellen sollte dies den Spaltungs- und Projektionstendenzen und der Neigung zum Ausagieren der Konflikte entgegenwirken. Im ambulanten Bereich war dies seinerzeit schwer herzustellen. Selbst wenn die Kollegen „psychosomatisch interessiert" waren, führten die projektiven und Spaltungstendenzen der Patienten zu Missverständnissen, Koordinationsschwierigkeiten und Verschlechterung der kollegialen Zusammenarbeit. So zeigte sich in den anfänglichen Jahren der konsiliarischen Tätigkeit, dass die Trennung in Internist und Psychotherapeut selbst bei gutem Einvernehmen der Kollegen zu unüberbrückbaren Konflikten führte, welche die therapeutische Arbeit erschwerten.

Dr. Schüler-Schneider fungierte als psychosomatischer Arzt. Zusätzlich stand freitags ein internistisch vorgebildeter Arzt für diagnostische und therapeutische Aufgaben zur Verfügung. Er war von seinem Arbeitgeber für diese Aufgabe freigestellt. Für eine begrenzte Zeit übernahm eine Pädagogin mit analytischer Erfahrung psychotherapeutische Aufgaben. Sie wurde über Forschungsmittel finanziert.

Die Schwestern wurden von der Nachbarstation auf freiwilliger Basis ausgewählt. Sie wechselten dem Konzept entsprechend alle 6 Wochen. Für jede Schicht war eine Schwester als Ansprechpartner für Arzt und Patienten zuständig und verfügbar.

Einmal pro Woche fand eine Stationsbesprechung von 40 Minuten statt. Sie diente dazu, alle Patienten der Station vorzustellen und Schwierigkeiten im Sinne einer Balint-Gruppe zu besprechen. Besonders zu Beginn des Projektes dauerten diese Besprechungen eher länger und wurden genutzt, die enormen Spannungen, die besonders durch Anorexie- und Asthmapatienten entstanden, zu bewältigen und als Schwierigkeiten der Patienten zu verstehen.

Der Versuch, durch einen externen, erfahrenen Supervisor Bereicherung und Entlastung zu erfahren, schlug nach einigen Sitzungen fehl. Anfangs wurde er neugierig angenommen, förderte auch einige Abgrenzungsprobleme zutage, wurde jedoch schnell abgelehnt und nicht als Entlastung erlebt. So fungierte der psychosomatische Arzt in den Stationsbesprechungen weiterhin als Supervisor, wobei er selbstverständlich extern supervidiert wurde.

Die täglich stattfindenden Visiten wurden mit drei bis fünf Minuten pro Patient eher kurz gehalten. Sie wurden einmal pro Woche vom Oberarzt und einmal pro Woche vom Chefarzt begleitet. Sie dienten der Koordination von Diagnostik und Therapie und dem Informationsaustausch aller Beteiligten und waren natürlich auch der Ort für wichtige Interaktionen und Konflikte, die die therapeutische Arbeit bereicherten und nicht immer erleichterten. Wichtig war jedoch, diese zu beobachten und in den Team- und Therapiesitzungen aufzuarbeiten.

Ein weiterer wichtiger Beweggrund für das Projekt war das Bemühen, Möglichkeiten, für die Einleitung psychosomatischen Therapieverständnisses aufzuzeigen und entsprechende Prozesse in Gang zu setzen. So sollte erreicht werden, psychosomatische Störungen bei Patienten, die in die internistische Klinik eingewiesen werden, frühzeitig zu diagnostizieren und die entsprechende Therapie einzuleiten. Durch Integration der Station in die internistische Klinik wurden psychosomatisches Therapieverständnis vermittelt und Widerstände abgebaut.

Das Projekt unterschied sich von den bisher üblichen Modellen an Universitätskliniken, Kur- und Fachkliniken vor allem durch seine Entwicklung und die Integration in die internistische Klinik. Da der Autor an der selben Klinik seine Entwicklung zum "psychosomatischen Arzt" vollzogen hat und der Chef und das Ärzteteam aufgeschlossen gegenüber dieser Sichtweise waren, war es möglich, das Projekt einer psychosomatischen Station durchzuführen. Die eigenständige Arbeit des Autors wurde toleriert, so dass eine freie Entwicklung möglich wurde. Dadurch kam es nicht zu der bekannten Isolation, in der sich die Psychosomatik noch vielerorts befand. Sie wurde erst nach Installation der Station im ersten Jahr wieder spürbar. Die anfänglich interessierten Schwestern wurden ablehnend, gereizt und boykottierten die Arbeit durch harte Kritik, die Station betreffend, gegenüber der Klinikleitung. Die kooperativen Kollegen fühlten sich überfordert, ärgerten sich über die schwierigen Patienten und den Kollegen, der sein Konzept so zielstrebig verfolgte. Durch diese Spannungen sah sich der Chef genötigt, seine befürwortende Haltung zeitweise aufzugeben, um dadurch eine Befriedung zu erreichen. Nur durch die Erfolge bei der Therapie und die massive Unterstützung des Supervisors war es möglich, diese Krise durchzustehen und getreu dem angestrebten Konzept weiter zu arbeiten. Dies führte nach fast einem Jahr zu einer erneuten positiven Einstellung des Ärzteteams und der Schwestern und gegen Ende des Projektes zu einer allseits befriedigenden Arbeit.

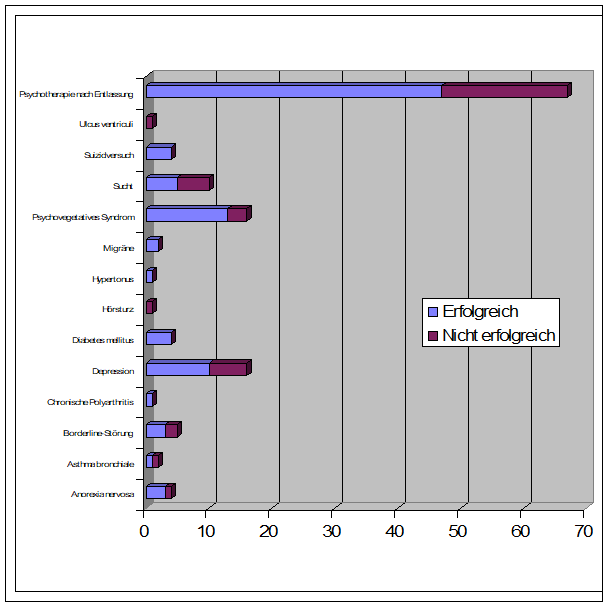

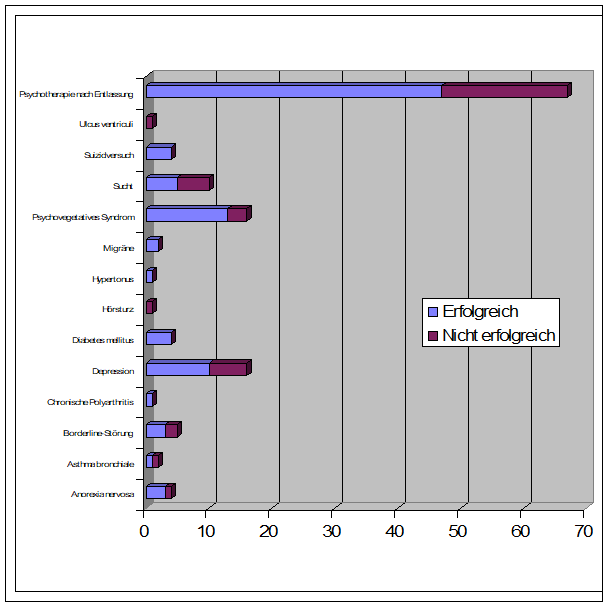

Die 67 Patienten (vier mit Anorexia nervosa, zwei mit Asthma bronchiale, fünf mit Borderline- Persönlichkeitsorganisation, ein Patient mit chronischer Polyarthritis, 16 Patienten mit Depression (davon 4 endogene), vier mit Diabetes mellitus, ein Patient mit Hörsturz, einer mit Hypertonie, zwei mit Migräne, 16 mit einem Psychovegetativen Syndrom, 10 Patienten mit Sucht, vier nach einem Suizidversuch sowie einer mit einem Ulcus ventriculi) konnten 3 Gruppen zugeordnet werden. Die größte Gruppe (32 Patienten) war, zumeist von Psychotherapeuten, zur stationären Therapie eingewiesen worden. Die meisten Patienten dieser Gruppe waren vor der Einweisung für eine ambulante Psychotherapie nicht motiviert und schwer zu führen. Ziel der stationären Behandlung war es, eine Basis für eine ambulante Weiterbetreuung zu schaffen und eine Besserung der körperlichen Symptomatik zu erreichen. In 4 Fällen bestand bereits eine ambulante psychotherapeutische Betreuung, und die Einweisung erfolgte zur Krisenintervention.

Die zweitgrößte Gruppe umfasste 26 Patienten, die wegen körperlicher Symptome in die internistische Klinik eingewiesen wurden. Einige wurden bei der morgendlichen Ärztebesprechung für die psychosomatische Station ausgewählt, andere aufgrund ihrer Beschwerden bei der Aufnahme für die Station bestimmt. Alle Patienten litten unter körperlichen Symptomen, die einer Abklärung bedurften. Sie wurden sowohl internistisch untersucht als auch einem psychoanalytischen Interview und einer anschließenden Therapie von einer halben bis dreimal einer halben Stunde pro Woche zugeführt.

Bei der dritten Gruppe handelte es sich um neun Patienten, die innerhalb der Klinik verlegt wurden. Die Zahl ist bezeichnend für den Widerstand, der sich im Laufe des Projektes innerhalb der Ärzteschaft und des Pflegepersonals entwickelte und erst gegen Ende wieder abnahm. In den täglichen Besprechungen zeigte sich eine wesentlich größere Zahl von Problempatienten, die einem psychoanalytischen Interview hätten zugeführt werden müssen.

Bei den meisten Patienten war eine internistische, zum Teil auch neurologische Abklärung und Diagnostik ihrer Beschwerden notwendig, um keine organischen Schäden zu übersehen. In vielen Fällen ergab sich dann auch eine Diagnose, die eine medikamentöse Therapie notwendig macht. Außer der internistischen Untersuchung und Blutentnahmen wurden keine invasiven Eingriffe vom psychosomatischen Arzt vorgenommen. Die Übertragungssituation bei der Untersuchung und der Blutentnahme war genau so wertvoll wie die tägliche Visite. Die Interaktion hierbei gab bereits wertvolle Hinweise auf das Konfliktverarbeitungsmuster des Patienten und wurde therapeutisch aufgearbeitet und genutzt.

Für die medikamentöse Therapie galt, sie überschaubar, klar und verständlich zu halten. Zu schnelle Änderungen und Probieren schaffen Unsicherheit. Wenn die Wirkung eines Medikaments erprobt werden musste, wurde eine Probezeit von einigen Tagen festgelegt. Der Wirkmechanismus sollte verstanden und akzeptiert worden sein, um Compliance zu erreichen. Placebos vermied Schüler-Schneider, da sie seines Erachtens als Ausdruck von Misstrauen oder Täuschung angesehen werden können, die der Basis jeder therapeutischen Arbeit, nämlich dem Vertrauen, widersprechen.

Medikamente greifen in physiologische Regelkreise ein und ermöglichen in vielen Fällen eine Harmonisierung. Für den insulinpflichtigen Diabetes kann dies sehr anschaulich gezeigt werden. Normalerweise besteht eine empfindliche Regelung zwischen Blutzucker und Insulinsekretion. Beim Diabetiker ist sie gestört. Er muss Blutzucker messen und u. a. Insulin substituieren und somit diesen Regelkreis bewusst übernehmen. Zusätzliche Störquellen, wie ein Infekt, eine Fehleinschätzung einer körperlichen Belastung oder Nahrungsaufnahme, eine Fehlberechnung der Insulindosis oder einer psychischen Belastung, erschweren dies. Ist die Störquelle gefunden, kann der Fehler beseitigt und das nächste Mal vermieden werden.

Das Setting der Psychotherapie war analytisch geprägt. Es fanden ein bis drei Einzelgespräche von jeweils 30 Minuten Dauer pro Woche statt, und zwar in der Regel im Sitzen. Hier sollte ein freier Raum zur Bildung der Übertragung geboten werden und die Durcharbeitung der „coping function“ erfolgen. Letzteres umfasste die aktuellen Konflikte mit Schwestern, Kollegen, Oberarzt und Chefarzt. Durch das Bewusstmachen konnte ein Umlernprozess und Probehandeln während der stationären Therapie stattfinden.

Da die Patienten zum größten Teil mit dem therapeutischen Angebot überraschend konfrontiert waren, war zu Beginn ein aktives Vorgehen des psychosomatischen Arztes notwendig. Mit einer abstinenten Haltung und der analytischen Grundregel wären die Patienten überfordert gewesen und hätten sich alleine gelassen gefühlt. Sie litten unter körperlichen Symptomen und waren schnell gekränkt. Zusätzlich verfügten die meisten Patienten über mangelndes Urvertrauen und reagierten sehr schnell mit dem Gefühl, nicht verstanden worden zu sein. Dies birgt die Gefahr des Rückzugs und Abbruchs der Therapie. Nach Bildung einer Vertrauensbasis (Compliance) nimmt die Assoziationsfähigkeit zu und damit die Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen.

Der therapeutische Prozess wurde in drei Phasen unterteilt: Die erste Phase diente der Vertrauensbildung, die zweite der Durcharbeitung und die dritte den Themen Abschied und Vorbereitung auf die Entlassung.

Phase 1: Im Erstinterview werden die Anamnese erhoben, wichtige Daten erfragt und vor allem der psychische Befund erstellt. Hier zeigen sich bereits die pathologischen Konfliktverarbeitungsmuster und Hinweise auf deren Genese in der Lebensgeschichte. Die körperliche Symptomatik darf hier keinesfalls vernachlässigt oder gar interpretiert werden. Sie ist schließlich Folge von komplizierten Abwehrvorgängen, und nur der Widerstand in der Übertragung ist deutungsfähig. Hier gilt ganz besonders Freuds Forderung, dass erst der Widerstand gedeutet werden muss, ehe die dahinter liegenden Konflikte bewusstseinsfähig werden. Alles andere führt zu einer Verstärkung der Abwehrvorgänge.

Die Interpretation der körperlichen Symptomatik, auch wenn sie als Konversion verstanden werden kann, und dies ist - wie sich bei längeren Behandlungen zeigt - oft der Fall, sind zu Beginn schädlich. Hinzu kommt, dass infolge der Popularisierung von Psychoanalyse und Psychosomatik eine Interpretation der Beschwerden durch die Umwelt stattgefunden hat. Diese induziert jedoch eher das Gefühl einer Vorverurteilung als das von Verständnis.

Hier hat sich die vorläufige Akzeptanz des Symptoms als bestehende Realität bewährt. Sie wird entsprechend seiner Ausprägung behandelt, bei Herzrhythmusstörungen mit Antiarrythmika, bei Kopfschmerzen mit Analgetika, bei Herzschmerzen durch Kontrolle des EKG. Selbst dann fällt es dem Patienten schwer, Vertrauen zum psychosomatischen Arzt zu entwickeln. Es dauert manchmal Wochen, bis er sich trotz der intensiven internistischen und neurologischen Untersuchung ernst genommen fühlt. Es bleibt schwierig zu begreifen. dass es "Herzschmerzen" gibt, ohne dass das Herz organisch krank ist, oder Atemnot, ohne dass die Lunge krank ist. Die schulmedizinische Abklärung ist wichtig, um keine behandelbare Erkrankung zu übersehen. Findet sich eine solche, so muss diese selbstverständlich entsprechend den Erkenntnissen therapiert werden. Findet sich keine organische Veränderung, so ist auch keine entsprechende Therapie notwendig. Das ist für die Vertrauensbildung entscheidend, denn hier muss klar und eindeutig kommuniziert werden. Eine pathologische Konfliktverarbeitung bestand bei allen behandelten Patienten und ist nur durch Psychotherapie zu beheben.

Phase 2: Da das Symptom über längere Zeit erhalten bleibt, muss zunächst der Umgang mit ihm erlernt werden. Das Symptom ist ferner Ausdruck eines unbewussten Konflikts und kann als Warnsignal verstanden werden. Es tritt bei einer Dekompensation auf und zwingt zur Regression, zum Rückzug und zur Ruhe (Kopfschmerz, Herzdruck, Rückenschmerzen, Atemnot, Herzrhythmusstörungen). Die Schulmedizin zielt auf Beseitigung des Symptoms und Herstellung der Arbeitsfähigkeit, die Psychoanalyse auf Verstehen, Erinnern, Durcharbeiten und damit die Aufhebung des Symptoms. Entlastend wirkt an dieser Stelle auch die Erkenntnis Viktor v. Weizsäckers, der den Kampf gegen die Krankheit und nicht die ewige Gesundheit als den Normalzustand ansah: "Man versteht das kranke Wesen besser, wenn man sich das ganze Leben als einen unablässigen Krieg mit der Krankheit vorstellt." Unser Immunsystem ist z. B. in ständiger Bereitschaft und Aktion, um die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit zu erhalten.

Die auftretenden Konflikte mit Schwestern, Ärzten und Mitpatienten wurden durchgearbeitet. Die Einsichten und Ergebnisse konnten in Form des Probehandelns in der Klinik umgesetzt werden. Dadurch wurden neue Erfahrungen ermöglicht. Positive Erfahrungen führen dann zu strukturellen, bleibenden Veränderungen, die nach der Entlassung im täglichen Leben umgesetzt und angewendet werden können. Die Haltung des psychosomatischen Arztes wird hier zunehmend abstinenter und Übertragungsdeutungen werden möglich. Die Durcharbeitung der pathologischen Konfliktverarbeitungsmuster ist wesentlich für den Fortgang der Therapie und die Motivation für eine weiterführende Behandlung.

Phase 3: Viele Patienten möchten in diese Phase nicht eintreten. Wie sie am Anfang Probleme hatten, sich auf die therapeutische Beziehung einzulassen so haben sie zum Ende Probleme,

sich von dieser wieder zu trennen. Eine Trauerarbeit kann häufig nicht geleistet werden, und die reale Trennung wird verleugnet. Um eine Bearbeitung des Abschieds und eine Vorbereitung auf die Arbeitsplatz- und Familiensituation zu ermöglichen, hat sich ein aktives Vorgehen und Angehen dieser Phase spätestens 10 Tage vor der Entlassung bewährt, falls die Patienten sie nicht selbst einleiten.

Neben der Trauerarbeit soll die Vorbereitung auf die Situation nach der Entlassung stattfinden, zu erwartende Konflikte und Schwierigkeiten sollen vorweggenommen und durchgearbeitet werden, eine ambulante Weiterbehandlung muss in Aussicht gestellt werden, sei es durch Kontaktaufnahme zum weiterführenden Therapeuten oder durch Weiterbetreuung in der psychosomatischen Ambulanz. Dies ist wichtig, um das entstandene Vertrauen nicht zu enttäuschen und den therapeutischen Prozess kontinuierlich fortzuführen. Dies fördert meines Erachtens die regressiven Tendenzen der Patienten weniger, als wenn man sie mit ihren Symptomen und Problemen alleine lässt. Wie ich erfahren musste, sind viele Ärzte und auch Psychotherapeuten mit der komplexen Symptomatik dieser Patienten überfordert. Die einen haben zu wenig Einsicht in die Psychosomatik, die anderen zu wenig Sicherheit bezüglich der körperlichen Symptomatik. Somit ist die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erforderlich. Damit können ein Erfahrungsaustausch und eine Koordination der Therapie erfolgen. Die Folge ist eine zunehmende Sicherheit in der Behandlung.

Bei 70% der 67 behandelten Patienten konnte mit dem vorgestellten strukturierten Konzept einer festen Behandlungsdauer ein therapeutischer Prozess eingeleitet werden kann. Durch das offene, aufrichtige Verhalten des Teams wurde eine positive Identifikationsmöglichkeit geboten. Wichtig war, dass Kontroversen immer wieder angesprochen und ausdiskutiert wurden und Widerstände angesprochen werden konnten. Dies ermöglichte eine Durcharbeitung der „coping function“ und Aufdeckung der aktuellen Konflikte. Durch die Begrenztheit konnten sich die Patienten rechtzeitig auf den Abschied einstellen und diesen erarbeiten. Der Rahmen gab Sicherheit, die durch die intensive schulmedizinische Diagnostik verstärkt wurde.

Anfängliche Schwierigkeiten ergaben sich dadurch, dass keine feste Regel für die ambulante Weiterbetreuung bestand. Diese ist wichtig, um den Patienten das Gefühl der Gleichbehandlung zu geben. Es geht nicht an, dass ein Patient ambulant weiter betreut wird und ein anderer zu einem anderen Therapeuten weggeschickt wird. Dies führt zu Konkurrenz- und Neidgefühlen und belastet die therapeutische Beziehung. Gerade denjenigen Patienten, die erstmals Kontakt mit Psychotherapie hatten, war es wichtig, diese erste Vertrauensperson weiter zur Verfügung zu haben. Sie hatten sich geöffnet, waren verletzlich geworden und hatten das Gefühl, dass ihre Verletzlichkeit nicht ausgenutzt wurde. Um dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen, ist eine behutsame Weitervermittlung zu einem Therapeuten des Vertrauens wichtig. Die Patienten sind höchst sensibel und spüren jede Unsicherheit und jede Unaufrichtigkeit. Man kann und man sollte ihnen nichts vormachen oder eine falsche Abstinenz bewahren.

Hierzu das Beispiel einer Borderline-Patientin, die mit wechselnden somatischen Beschwerden mehrmals in unserer Klinik untersucht und behandelt wurde. Bei ihr war das Gespür für die Gefühle und die Haltung ihres Gegenübers besonders ausgeprägt. Sie wusste, wie der Arzt sich fühlte, ob er sich ärgerte oder freute oder nur müde war. Hätte er ihr in der üblichen abstinenten Haltung diese Gefühle gedeutet, hätte sie dies wie die Gefühlskälte ihrer Eltern empfunden, die sich immer abstinent verhalten hatten, keine Stellung genommen hatten und der Patientin schon früh alle Entscheidungen überlassen hatten. Durch bewusste Aufrichtigkeit und Offenheit konnte sie Vertrauen fassen. Dies ermöglichte ihr, sich mehr und mehr auf ihre eigenen Gefühle zu verlassen und diese immer wieder durch den Arzt bestätigen zu lassen (Spiegeln im Sinne Winnicotts). Nach der Entlassung war es ihr noch nicht möglich, ein ähnliches Vertrauensverhältnis zu einem anderen Therapeuten aufzubauen. Somit wurde bis zur Erlangung einer genügend großen Sicherheit eine weitere ambulante Betreuung vereinbart. Hier reichte anfangs die Deutung noch nicht aus. Hier musste die Bezugsperson zu Beginn noch real erhalten bleiben.

Die Entwicklung der Station war mit dem Drei- Phasen-Verlauf der stationären Therapie vergleichbar. Einer langjährigen Vorbereitungsphase folgte eine schwierige Durcharbeitungsphase und die entscheidende Abschiedsphase. So überzeugten zum Schluss die Therapieerfolge und die selbst gemachten Erfahrungen aller Mitarbeiter. Zum Ende hin konnten sich die Schwestern selbstkritisch bei der Diskussion des Projektes äußern und waren wesentlich einfühlsamer und distanzierter gegenüber den Problemen der Patienten. Die Kollegen konnten entspannter mit psychosomatischen Patienten umgehen und engagierten sich zum Teil in den Nachtdiensten wesentlich über das gewohnte Maß hinaus. Damit wurde an dieser Stelle psychosomatische Medizin aus ihrer Isolation herausgenommen und fand Einzug in die medizinischen Überlegungen der Kollegen und des Pflegepersonals.

Nach der lang anhaltenden Krise mit großen Widerständen bestätigte sich auch, dass die langjährige Vorbereitung doch zu einem psychosomatischen Therapieverständnis geführt hatte. So wurde die Diagnose Angstneurose zum Schluss von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen scherzhaft „Morbus Schüler-Schneider“ genannt. Diese Patienten wurden jetzt ernst genommen und nicht einfach fortgeschickt, wenn das EKG und die Laborenzyme in Ordnung waren. Sie wurden vorgestellt und in vielen Fällen wurden sie auf die psychosomatische Station aufgenommen oder dem psychosomatischen Arzt vorgestellt.

Eine wesentliche Frage der Schwestern war die nach einer Ausbildung zur psychosomatischen Schwester. Diese Fachausbildung existierte nicht, doch die Forderung nach ihr und ihre Notwendigkeit wurden manifest. Die Überforderung war im Wesentlichen auf das Bewusstwerden eigener Konflikte zurückzuführen. Sehr deutlich zeigte sich dies beim Zusammentreffen von Migräne - Patienten und einer migränekranken Schwester. Wie beim Therapeuten müsste auch bei der psychosomatischen Schwester die eigene Neurose durch Selbsterfahrung aufgearbeitet werden, um den Umgang mit der Gegenübertragung zu ermöglichen. Gerade bei psychosomatischen Patienten mit komplizierten Abwehrvorgängen und dem daraus resultierenden Potential, Unruhe und Unsicherheit zu produzieren, ist es wichtig, Widerstände aufzuarbeiten.

Der größte Teil der von mir behandelten Patienten war zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme zu einer Psychotherapie nicht bereit. Für sie war der Arzt im weißen Kittel zur Aufrechterhaltung der beschützenden Abwehr notwendig. Diese wurde erst nach und nach gelockert, und die Patienten begannen, im Grenzgebiet zwischen Soma und Psyche zu wandern, und befanden sich auf der Suche nach ihrer Wahrheit. Es zeigte sich, dass sie sehr wohl unterscheiden konnten, was ihnen hilft und was nicht, und dass sie wirkungslose Medikamente auch wieder absetzen und genauso eine zu belastende und damit wirkungslose Therapie beendeten. Dies ist schmerzlich, wenn dem Therapeuten der zugrunde liegende Konflikt deutlich geworden ist. Doch letztendlich ist auch der Rückzug und Abbruch einer Therapie Ausdruck von Autonomie, auch wenn sie nur mit einer pathologischen Konfliktverarbeitung aufrecht erhalten werden kann. Durch Deutung des Widerstandes können auch hier Bewusstseinsprozesse eingeleitet werden.

Der Therapeut kann dem Patienten seine Hilfe anbieten und ihm mit seiner Überzeugung und seinem Wissen eine Therapie empfehlen, aber er kann diese nicht erzwingen und dem Patienten sein Wohl oder sein Glück vorschreiben. Es sollte selbstverständlich sein, eine Pneumonie mit Antibiotika, einen Diabetes mellitus Typ I mit Insulin und eine Angstneurose mit Psychotherapie zu behandeln. Ein psychoanalytisches Interview ist eine diagnostische Maßnahme wie ein EKG, eine Sonografie oder Laboruntersuchungen. Nur mit dieser Selbstverständlichkeit ist es möglich, Innere Medizin und Psychosomatik in einer Person überzeugend zu verwirklichen.

Trotz der positiven Entwicklung zum Ende des Projektes wurde seiner Fortführung und dem Ausbau von Seiten der Institution und der Krankenhausleitung nicht zugestimmt. Es erscheint mir jedoch wichtig, die gemachten Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge, Erfreuliches und Unerfreuliches darzustellen, um zu ähnlichen Projekten zu ermutigen und einen Weg für eine praktikable integrative Psychosomatik aufzuzeigen. Die Chance, die Kluft zwischen Psychoanalyse und Schulmedizin zu überwinden, liegt darin, einen Prozess einzuleiten, der Jahre beansprucht, um Widerstände und Skepsis abzubauen, schreibt Schüler-Schneider 1988 weiter. Damit hatte er wohl mehr als recht. Erst im Oktober 1996 wurde die erste Psychosomatische Station in einem Allgemeinkrankenhaus in den Bettenbedarfsplan des Landes Hessen aufgenommen.

Abbildung 1: Aufnahmeweg und Einweisungsgrund

Abbildung 2: Diagnosen und Behandlungserfolg bei 67 Psychosomatischen Patienten

2

Strukturierte analytische PsychotherapieHÄBL.pdf

The Influence of Unconscious Emotions on the Outcome of Patients with Chronically Obstructive Airway Diseases – A Case Study. The Jerusalem International conference of Integrative Medicine – 21.10.2010

Jerusalemposter-2010

The Influence of Psychic Comorbidities on the Outcome of Patients with Rheumatic Diseases – A Case Study, 23rd World Congress on Psychosomatic Medicine, Glasgow 19 – 22.08.2015

Rheumaposter-05201

Integrative Psychosomatic Medicine Model for Outpatients, Lisbon 2016/09/09 Axel Schueler-Schneider, Frankfurt

Lecturelisbon-2016neu

Links

Arbeitsgemeinschaft für die Weiterbildung zum Erwerb der Zusatzbezeichnung "Psychotherapie" e.V.

Psychosomatik der Adipositas

Limits of Psychotherapeutic Treatment of Obesity

www.agpt.de/download/strukpsychotherapiestation.pdf

Martin Altmeyer

Stavros Mentzos

Identität und Konflikt: Individuelle, ethnische und institutionelle Aspekte der Identität

AGPT

www.sfi-frankfurt.de

www.fappaerzte.de